医療×AIセミナーシリーズ第5回「眼科とAI」

-

日程:2019年02月24日(日)

-

時間:15:00 - 17:00

-

会場:東京大学伊藤国際学術研究センター3F

医療現場での課題解決に向け様々なテクノロジーが導入される中、AI(人工知能)などの萌芽的技術の臨床現場での実装も始まりつつあります。現場での課題を熟知している医師による開発や実装、また医師と協働する開発者ら、社会実装に向けた仕組みをつくる政策関与者も増えてきました。

そこで、医療現場でのAIの活用を進める医師や開発者らを講師にお招きし、具体的な臨床現場の課題解決にどのように役に立つのか、現状と課題についてお伺いいたします。また、今後どのように実装されていくのか、政策関与者も含めて議論を行います。

田淵仁志(たぶち・ひとし) 社会医療法人三栄会ツカザキ病院眼科ファウンダー/主任部長,眼科専門医,博士(医学・大阪市立大学),修士(経営学・名古屋商科学), EMBA (AASCB, AMBA)

H16年に国民皆保険制度堅持のための医療集約化を目指してツカザキ病院眼科を創業した。データウエアハウス(DWH)を自力構築し臨床基盤化した。15年を経てDWHは画像、動画データを中心に数百万件規模に成長し、臨床研究、品質管理、AI開発に最大限貢献している。データエコノミーパワーを小さな規模ではあるが実感している。国産アルゴリズムが日本医療のサスティナビリテイーの一助になると確信しAI開発パーティーに積極的に参加中である。

升本浩紀(ますもと・ひろき) ツカザキ病院眼科・人工知能エンジニアチーフ

2016年 東京大学医学部医学科卒業、2018年から三栄会 ツカザキ病院眼科にて勤務。日々眼科医としての臨床を行うかたわら、人工知能エンジニアのチーフとして開発を行っている。専門分野は眼底画像など画像の解析、その他動画解析や統計解析。人工知能学会やAsian Conference of Computer Visionの研究会でも発表を行っている。また、経営学や会計にも関心が強く、公認会計士試験合格、中小企業診断士資格も保有しており、常に「世の中の役に立つ」商品を目指した開発を行っている。

三宅正裕(みやけ・まさひろ) 京都大学大学院医学研究科眼科学教室 特定助教

2006年大阪市大医学部を卒業後、神戸市立中央市民病院で初期研修。天理よろづ相談所病院での勤務を経て、京都大学大学院、ハーバード公衆衛生大学院を修了。2015年から厚労省保険局医療課で医療機器の保険適用、先進医療及び診療報酬改定に従事し、2016年からAMEDにて臨床研究・治験及びICTの基盤整備を行うなど医療研究開発に携わった。2017年より現職。近視・黄斑疾患・緑内障を専門として診療に従事し、研究面では臨床研究、ゲノム・疫学研究、AIを主とする。日本眼科学会第5戦略企画会議(次世代医療)委員。Twitter: @eyemiyake

東京大学政策ビジョン研究センター、慶應義塾大学メディカルAIセンター、エムスリー株式会社m3.com編集部は、2019年2月24日に医療×AIセミナーシリーズ第5回「眼科とAI」を開催しました。講師に田淵仁志氏(ツカザキ病院眼科創業者・主任部長、眼科専門医)、升本浩紀(ツカザキ病院眼科・人工知能エンジニアチーフ、医師)、三宅正裕氏(京都大学大学院医学研究科眼科学教室 特定助教)をお迎えし、眼科におけるAIの利活用・開発の現状と課題についてお伺いしました。

まず、ツカザキ病院眼科創業者・主任部長、眼科専門医の田淵仁志氏が登壇し、同病院で進める、データに基づいた医療体制とAI(人工知能)の取り組みを紹介した。

AI化の前にやるべきことは数値化と情報共有

兵庫県姫路市にあるツカザキ病院眼科は、201床だが年間手術件数1万件を超えるハイボリュームセンター。ツカザキ病院眼科の創業者であり眼科主任部長、眼科専門医の田淵氏は、自分たちの診療報酬を自分たちに再投資していると背景を紹介。ワークライフバランスと国民皆保険制度の維持と発展をミッションとし、集約化とICT応用によって効率化を図っているという。さらにインバウンド需要を考えた保険外診療のほか、眼科においては重要な機器の多くが海外製だが、ここに新規の日本製機器を活用することで、国内で資金を還流させることを考えていると述べた。

田淵氏は「診療科の地域偏在などの問題以前に、病院が多すぎる」と指摘。各病院には必ず当直医が必要という法律があるが、この法律自体に矛盾はない。「だから、いかに病院を集約化するかが課題だ」と述べた。ツカザキ病院では自分たちの力で集約化してきており、手術件数は狙いどおり伸びているという。

少子化の裏返しはワークライフバランスだ。ツカザキ病院眼科では臨床を忙しくしながらも男女を問わず子育てをしながら同じ価値観で働くことが可能で、学術と臨床を高次元で両立させられているという。また、集約化の成果として「手術教育でも成果が上がっている」と述べた。症例を集めるだけではなく、コストのかかる医療の実現もできているという。ディスポ製品や最新の眼内レンズを使うためのコストも集約化によって吸収できているとし「集約化には悪い点はない」と述べた。このほか、アジア戦略の一つとして海外でも積極的に学術発表を行ない、知財関連も特許出願を大量に出している。

集約化を機能させるにはデータ共有による論理性が必須

集約化のために、具体的に現場でやるために必要な2点があるという。フラット構造を保つことと、情報共有を必ず行うことの2点だ。たとえば緑内障の医師と白内障の医師がいたとする。どの領域・職種も優劣はつけがたい。しかしランキングや序列みたいなものが生まれがちだ。そういう人たちがどうすれば同じ情報で動けるようにするかが、うまくいくためにはとても重要だという。

たとえば、ツカザキ病院眼科では年間1万件以上の手術を行なっており、1日の手術は30件~50件程度にのぼる。それを3列の手術室を使って、効率が良いようにフレキシブルにわけていく必要がある。ただ、これを「命令系統」で動かすと混乱するばかりだという。現場の判断で患者を移動させたり遅らせたりしながら、ちょうど効率が良いように、どんどん自由にやってくれないと現場はまわらなくなる。

このときに重要なのは、データに基づいた判断だ。意見を出す看護師が1年目であっても10年目であっても、データに基づいた意見であれば、合理性のある判断は難しくない。そのために必要なのが情報共有であり、情報共有していれば、ルールに基づいて話が進む。特に集約化されている病院の場合は意思決定の数が多いので、そのときの判断基準として情報は必須だとした。

近年、集約化によって、2つの病院を1つにまとめるという動きがある。病院の建物を建てたい業界の圧力は大きく立派な建物を建てて医師を集めたはいいが、そのあとにヒエラルキー構造ができてしまうと「2つに分かれていた頃のほうがましだった」ということにもなりかねないと述べた。田淵氏は「ヒエラルキーは一番上のアイデア以外は殺す構造。年功序列だし、若い人のアイデアが全く出てこなくなる。本当に必要なことはイノベーションの創出。わざわざ人を集めておいてこういうことをやられるとせっかくの多様性が活かされずに死んでしまう」と課題を指摘した。

そして「集約化を機能させるには論理性でチームをコントロールするしかない」と述べ、「何がもっとも合理的なのかを、その場その場で臨機応変にできるようにならないといけない。上下関係、命令系統でやると間違った話が大きな集団の中で修正されず組織として機能しなくなる。データを根拠に現場が意思決定することが基本である。」と強調した。そしてツカザキ病院では、そのための設備投資を常に行なって来たという。「上から何か言っているようでは現場の判断はできなくなる」と語り、リーダーとして何かしらのアイデアを進めるかどうかの判断基準の一つは「若い人が面白がって乗ってくるのかどうか」だと述べた。

数値データで客観的コミュニケーションを取る

ツカザキ病院眼科では臨床データベースを自主構築してきた。まず構造化データを蓄積していき、それと画像ファイリングシステムを紐づけている。これによって、AIの開発環境の下地を15年間つくっていた。

現場で用いているのはコミュニケーションツールだ。臨床現場で「あなたの手術は下手だ」と医師に直接言うわけにはいかない。そこで数値情報に基づいて「あなたの合併症率は平均よりこうだ」と示して自覚してもらうことで、客観的にコミュニケーションをとらないと集約化はできないという。「病院の集約化がなかなか進まない理由は、エゴイスティックな医師のぶつりかりあいがおき、同居できなくなるからだ」と述べ、一方、「データが整っていると互いに何をしているのか把握できる。数字を介してリスペクトできるようになる。それが理想だ」と語った。

手術臨床も数値で管理している。介入の仕方としては、合併症率の数字が上がっていると指摘したあとに「勉強会を開始しましょう」といったやり方をとっているという。ある個人を特定するのは当人にとっては客観性のないものの言い方だと捉えられることになってしまうので、たくさんの人の感情をできるだけ刺激しないようにしているという。田淵氏は「だから数字はヒューマンなものでもある」と述べた。そして周囲の関心を高めることが労働者の生産性をあげるという「ホーソン効果」を紹介し、「数字が表になるだけでみんなが自立するようになる」と語った。

田淵氏は、もともと視覚生理の研究者だったという。その研究を通して、人間の認知バイアスを理解しており、それもあって、バイアスを避けるための数値化を進めていると述べた。数値化によって、どこの診療部門が頑張っているのかといったことも一目瞭然になる。感情をこえて隣の人を評価するのは難しい。だからこそオープンにして数値化することが重要なのだと述べた。ツカザキ病院眼科には、そのためのデータ・システムのスタッフもいる。「これが大事だ」という考え方が先にあって、そのための仕組みづくりを再投資して行っているという。

AIで手術トラブルを事前に検知

田淵氏は、米インターネット通販大手のAmazonが、ITによってこれまで不可能だと思われていたことを可能にしたように、ITによって医療分野の不可能も可能になるのではないかと考えているという。姫路市にある兵庫県立大学と機械学習の共同研究を2010年から継続していると紹介した。従来は遺伝的アルゴリズムやサポートベクターマシンを使ってやっていたものがディープラーニングを使うことで急に性能があがったものが多いという。

そして「できることは無限にある」と述べて、たとえば自然言語解析を田淵氏自身のホームページの挨拶文と主旨がよく似た挨拶をしている施設や逆に全く異なることを述べている施設を図示できること紹介した。このほか、疾患カルテから画像を抽出するところにも使われていたり、OCTA(光干渉断層血管撮影)の識別、画像から視野の欠損を推定させたり、眼内レンズの度数を回帰で求めさせたりしている。また、GAN(Generative Adversarial Network)で網膜剥離と緑内障が合併した画像を作り、学習データに使えないか検討中だという。「学習用の『問題集』みたいなものを作るくらいならば作れるのではないか」と考えているという。

手術の数値化にも使っている。どの診療科でも手術教育は500例までは危ないと言われている。しかも研修医の手術は指導医の最大で74倍もリスクがある。問題はあるが、研修医に手術させないと次世代が育成できなくなる。そこでなんとかするために、人工知能で手術を管理することに努力している。いま手術のどの工程が進行しているのかAIに覚えさせる「リアルタイム工程分割」をやらせ、その上で、手術トラブルの手前で怪しい動きを判定させる。いまのところ正答率は84%。これ以上やると失敗するという閾値を越えるとアラートを出すシステムだ。

こうすることで、手術現場で、若手にどこまでやらせるかの判断をAIが手伝う。そうすることで患者の問題を手前でとめることができないかと考えているという。今はまだ正答率がまだそんなに高くないので、現在さらに開発中とのことだ。

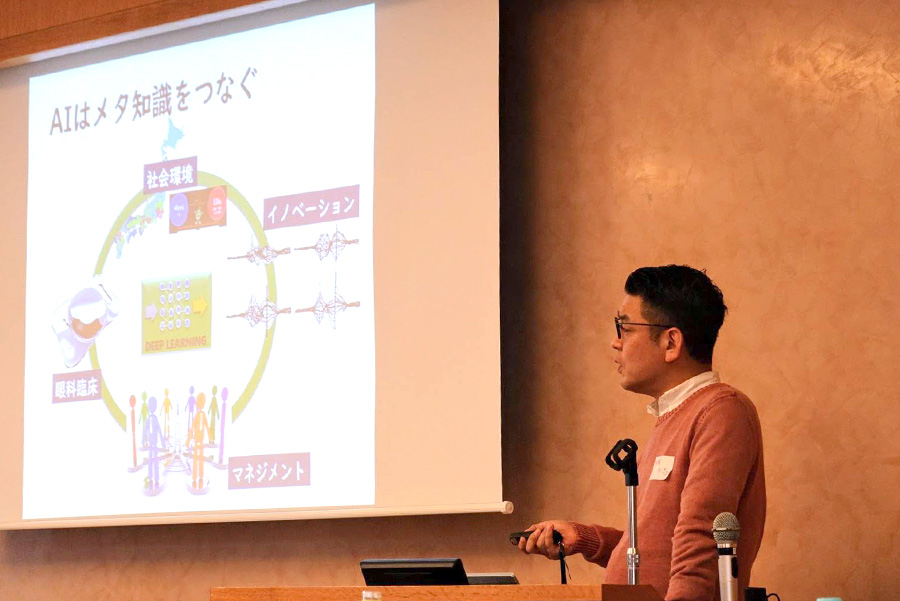

メタ知識をAIが繋ぐことで医療現場の生産性を革新する

田淵氏は最後に「医療はいろんな問題を抱えている。シンプルにものを考えられないのが製造業との違いだ。現場と外部環境との複雑な関係性を一段上のフレーミングで思考するメタ知識がこれからの医療では特に求められており、互いに相反し合う難しい諸問題をディープラーニングの革新は繋いでくれるのではないか。そのことによって、新しい時代をより良いものに変えていけると思う」と語った。そして「日本の生産性が低いということは、逆に言えば『伸びしろ』があるということ。人口減少を逆手に取れる。人口減少しているなかで生産性が上がれば、職を失うこともなく世界を乗り切れる。そのツールとしてAIは非常に大事だと思っている」と締めくくった。

次にツカザキ病院眼科・人工知能エンジニアチーフで医師の升本浩紀氏が登壇し、同病院で進めるAI(人工知能)の取り組みを紹介した。

AIを使いこなすことで手術前の医療事故を防ぐ

升本氏は、ツカザキ病院眼科創業者・主任部長、眼科専門医の田淵仁志氏の講演を受けて、同病院人工知能チーム「Deep Oculus」の進めるプロジェクトについて紹介した。Oculusは「目」という意味のラテン語だ。

白内障手術が眼科では一番多い。手術の6~7割は白内障の手術だ。手術前には確認しないといけないことがある。患者は誰か。左右のどちらの目に対して手術を行うのか。白内障では濁った水晶体の代わりとなる眼内レンズを入れるわけだが、ピントが合わないものを入れてしまったら見えなくなるので、その度数をきちんと確認しないといけない。

しかしながら人間はエラーをする。右目の手術なのに左目を手術してしまうような事故がある。製造業ではこのようなミスについては1984年に調べられており、それによれば、隣り合ったバルブから間違えた隣のバルブを選ぶ間違いは200件に1件、また警告灯を見逃す間違いも1万件に1件は起こるという。ツカザキ病院眼科では、集約化を目指して手術件数を増やすことによって、最近は年間1万件くらいの手術を行っている。1万件に1件くらいは大失敗を行なってしまう可能性があるわけで、手術件数の多いハイボリュームセンターを目指すからこそ、医療事故には敏感になっているという。

複数人によるチェックにも非常に問題があることが知られている。たとえば封筒の宛名を間違ってないかチェックするというタスクを行わせたところ、複数人でチェックさせてもエラー検出率はあまり上がらなかったという研究がある。複数人によるチェックによって逆にそれぞれのチェックが甘くなってしまうからだと考えられている。これを手術室での作業に例えると「◯◯先生があっているというなら、あっているんだろう」と思い込んでしまうという話に近い。

これらの現象を踏まえると、ヒューマンエラーを防ぐ上では、人間とは完全に独立した軸で、すなわち機械的に評価するシステムが必要だということになる。

手術前の事故・ミスを防ぐ「DeepSafety」

升本氏らが開発したのが「DeepSafety」だ。個人識別、左右眼チェッカー、データベースと連携したしくみなどからなるシステムだ。データベースは運用状況をリアルタイムで把握し、それをすべての診察室で見られるようになっている。患者が手術室でいるときの状況は、布をかけており誰が誰だかわからない状態になっているので、ちょっとでも患者のことを思い出すように、手術内容、網膜の状況などの重要な内容、白内障であれば水晶体の見えやすい情報や、執刀医、患者さんの顔写真も出すような仕組みになっている。

個人識別には、紙幣・貨幣の計数機などを開発しているグローリー社のパッケージを利用した顔認証システムを使っている。違う人ならばバツが出る。患者が寝ている場合は前述のように目だけ出ている状態だが、左右眼チェッカーは布がかかっている状態でも左右の目が判別できる。間違っているときにはアラートが出る。水がかかるなどして見えない場合はシステムから「見えない」と言ってくる。これらはタブレットで確認できる。

眼内レンズチェッカーは、種類と度数をチェックする。レンズの箱のバーコードではなく、文字から読み取って判定できる仕組みを取っている。このように、AIを使いこなすことで、特に手術前の医療事故を防いでいるという。

点眼瓶センサーで点眼動作自体も把握

点眼瓶センサーという仕組みも紹介した。緑内障点眼薬は服薬コンプライアンスが非常に悪く、8割くらい捨てられてしまうと言われている。社会保障費が問題になっているにも関わらず、高額な医療費が使われている現状は大いに無駄だ。患者の3割はドロップアウトしてしまい、そのために視野リスクも6倍になる。

このような現状を受けて升本氏らが開発したのが点眼瓶センサーだ。処方された目薬をセンサー入りのホルダーに入れることで、X軸、Y軸、Z軸の3軸の加速度のデータを取得できるようにする。データのログはSDカードに保存される。そのデータ波形を用いてAIで解析することで、実際に点眼動作が行われたかどうかを判定する。60回試したところ検出率は100%だったという。点眼時間の人による差なども把握できる。

X軸とY軸の加速度情報も活用することで、点眼動作の挙動そのものを逆算し、アニメーションで再現することができる。これによって点眼動作が正しく行えているかどうかも判定できる。将来的にはスマホを使って、点眼をさしたかどうか、正しく行えたかどうかなどが、患者自身でも確認できるようなシステムとすることを目指している。

網膜剥離を自動診断

超広角走査型レーザー検眼鏡「Optos」は、画角が広く、AIに最適な診察デバイスではないかと考えているという。ツカザキ病院眼科では海外の患者をいかに呼んでくるかも考えており、その代表例として網膜剥離を考えている。網膜剥離の診断のためには画角が広くて病変が写る「Optos」が必要だという。網膜剥離は、アメリカでは、見逃してしまうことで訴訟原因ナンバーワンになっている。また緑内障は日本人の中途失明原因第一位。升本氏らはそのスクリーニングシステムを開発し、感度98.4%、特異度74%という結果を出している。

医師は根拠を示さないAIでは絶対に納得しない。ニューラルネットワークにはブラックボックス問題がある。そこでUI(ユーザーインターフェース)にこだわり、網膜剥離なら剥離領域を表示し、緑内障の診断であれば、その場所をきちんと表示する仕組みを実装している。

他にも高知大学と共同で充血関連のシステムなども一緒に開発している。また、他施設での研究も進めており、自動的に網膜剥離を判定し、結膜下出血を除外した上で充血を判断し、判定する仕組みも構築している。他にも色々なデバイスの画像を解析しているという。

眼瞼下垂手術後の画像を生成、結膜下出血をスマホで診断補助

最後にその他のプロジェクトも紹介した。眼瞼下垂の手術を受ける前に患者はどうなるか不安になる。そこで他人の目ではなく自分の目でどうなるか、AIを使った術後予測画像の生成などにもトライしている。

結膜下出血の除外についても挑戦している。結膜下出血は、本来、病院には来なくてもいい疾患だ。しかし患者としては目が赤くなると不安になるので来院する。そして160億円くらいが結膜下出血に使われていると推定されている。そこで升本氏らは、患者自身が来院の必要があるかどうか、スマホを使って自撮りをすることで、その判断の手助けをできるアプリを試作したりもしている。スマホアプリにすることで、メーカーとの交渉など煩雑な手続きをショートカットし、誰でも患者に直接届くアイデアをリリースできるようになるのではと考えている。

AIは人間のモノマネ、モノマネは外注すべき

升本氏は「AIはあくまで人間のモノマネをするもの。モノマネを外注できるところはAIに任せてもいいんじゃないか。そのほうが効率的な医療を提供できる」と述べた。AIのできることとしては2つあると考えているという。ひとつ目は、専門医がいないところでも専門医のようなふりをするものを代替することで「アクセシビリティを高めること」。もうひとつは、眼瞼下垂の手術を行った場合にどうなるかといった画像を生成させるような「訴求力の向上」の2つをあげた。

升本氏個人としては「医療でのAI活用は電子カルテや内視鏡関連など医師向けのものが多いが、患者にも直接届けられるプロダクトを作れたらなと考えている」という。アイデアについては誰かと話しているところで出てくるそうで「出てきたものをどんどん実装している」と語った。

最後に京都大学大学院医学研究科眼科学教室特定助教の三宅正裕氏が登壇し、日本眼科学会が進めるAI(人工知能)を巡っての取り組みについて紹介した。

勝負は既にルール・プラットフォーム作りの領域へ

いま、第4次産業革命が起きていると言われており、メディカルイメージングの世界でもディープラーニングなどAI技術の活用が進んでいる。2016年12月には、眼底写真からの糖尿病網膜症重症度分類をAIが高精度で行うことができるという論文が一流医学誌に掲載された。当時は、10万枚の眼底写真を学習に用い、一般の眼科医よりは精度が高いが、専門医には負けるくらいというものだった。

その後、皮膚がんか否かの判定やリンパ節への乳がん転移の判定で専門医を超えるという研究や、眼底写真から年齢・血圧・性別などが高精度で判定できることに加え心血管イベントの発生も一定の精度で予測出来る、といった研究などが続いた。さらに、専門医受診のタイミングなど判断に関係する部分についても眼科医を超えるという論文や、肺がんの病理組織を見るだけで原因遺伝子まで診断できたという論文も出ている。その他、テクニカルには、転移学習技術を使うことで、大量の学習データを使わずに千枚程度の画像によっても性能が出せるようになったという研究も医学系一流誌に掲載されている。

三宅氏は「眼科の画像やデータはAIとの親和性が高い」と指摘した。画像は撮影の時点で標準化されており、検査データもほとんどがデジタルでかつ標準化されているため、データの質が高く、同じデータ量であっても精度を向上させやすいからだ。米食品医薬品局(FDA)でディープラーニングを使ったアルゴリズムとして最初に承認された「IDx-DR」も、眼底画像から糖尿病性網膜症を検出するシステムだった。

こういった流れに鑑みると、きちんとデータを与えて学習させると、そのタスクにおいて人を超える精度を出せることはもう分かってしまった。よって、様々なAIを作ってみようというレベルの研究はもう終わりつつあり、現在は実用化を目指し、データを集めるルールやプラットフォーム作りの領域へと勝負は移っていると指摘した。

アメリカでも2017年7月にFDA「Pre-Certパイロットプログラム」が立ち上げられた。Pre-certコンセプトとは、事前の審査で一定水準をクリアした企業であれば承認プロセスを簡略化しようという動きだ。ただし世の中に出したあとに、フィードバックをかける、いわゆるアジャイルな開発のコンセプトである。事前審査における「一定水準」を設定すべく、FDAはパイロット企業として9社を選定し、連携を取りながら基準を策定している。しかし、このなかに日本の企業は入っていない。2019年1月にはワーキングモデルがFDAから出されており、動きは加速している。

米国アマゾンや中国テンセントもヘルスケアプラットフォームに乗り出している。NIHもまずグーグルと組んだ。つまり、プラットフォームに世界の大手企業が進出し始めている。三宅氏は「個別の優秀なAIをいくら作っても、ルールを変えられたりプラットフォームを握られたりしてしまうとまともに戦えず、『やあやあ我こそは』と言っていた時代となんら変わらない」と述べ、元寇と黒船を呆然と眺めている人々の絵を示した。

オープンエンドな現実世界からクローズエンドな問題を切り出す

ここで三宅氏は、「我々の目的は医療AIを作ることではない。国民の健康を守ることである」と語り、AIはあくまで手段であって目的ではないことを強調した。

世の中の問題は「オープンエンド」と「クローズエンド」に分けられるという。問題が整理されていない状況はオープンエンドで、問題が整理されていて扱うデータやルールも決まっている領域はクローズエンドだ。

リアルワールドの状況は問題が整理されていない。一方クローズエンドな領域は、理想的な世界だ。三宅氏は、前述のようにAIが人を凌駕する結果を出したのは、あくまで理想的な状況下での話であることに留意すべき、と話す。つまり、これまでの研究により、クローズドエンドな状況を作り出して、nが十分にあれば医学においても人工知能が人を凌駕するということは既にわかったが、「実際には、世の中の問題はほとんどが整理されていない」と指摘。「問題をきちんと整理して、クローズエンドな状態として切り出せる部分はAIに任せ、そうでない部分は人が担う——例えば規制の問題であれば行政にアプローチする、というように、問題を切り分けた上でAIも手段の一つとして解決への道を探っていくのが、これからの医療提供者や医学者に求められている役割」と述べた。

具体的にはどういうことか。ひとつは明確化だ。「最近調子どう?」ではなく「昨日風邪をひいていないかどうか」といったかたちで明確化する。たとえば、緑内障予後予測というタスクがあれば、機械に扱わせるには「あるかたちで定義される緑内障に対して、あるパラメータを与えて、5年後に視野の感度が10%悪化するかどうかを予測しろ」といったかたちに落とし込むことが必要だ。物事をきちんと定義し、クローズエンドなタスクを作り出すことによって、AIにできる作業にすることができるようになる。

三宅氏は「AIを取り入れる上でまず我々に必要な仕事は、リアルワールドの種々雑多な問題を、どうやってクローズエンドな問いで表現するかだ」と強調した。

行政によるルール作り、利用者によるインフラ構築、実装する企業の三位一体

これまでの講演で指摘されているとおり、AIができる作業はAIにやらせたほうがいい。そのため、上述の様に、まずクローズドエンドな状況を切り出すことは重要だ。ただ一方で、リアルワールドの問題は必ずしもクローズエンドな問いで表現しきれるとは限らず、むしろそれが問題だと三宅氏は考えている。

リアルワールドにおける問題とは、たとえば、データがあれば人を超えられるとわかっていてもデータがない、AIを導入すれば解決すると分かっていても規制で導入できない、規制をクリアしたとしても儲からない場合は実装できないといった問題である。精度にしても95%の精度でいいのか、何パーセントならいいのか、その根拠は何かといった問題もある。三宅氏は、こういった課題を解決したいという。

そのためには、単に各企業・各施設が個別にAIを作るだけではなく、きちんと行政とルールを作ること、実際に使う側がきちんとインフラを構築すること、マネタイズも含め企業が流通させられる環境を整えること、この三位一体が重要だと考えているという。そして、学会としては、ナショナルデータベースの構築、レギュラトリーとのコラボレーション、「協調領域」の整備、実際に臨床でどう使うかのガイドラインの検討といった点でイニシアチブをとることが重要だと述べ、それぞれについて解説した。

Japan Ocular Imaging Registry(JOI Registry)

本邦では、日本医療研究開発機構(AMED)の事業として、AI開発などに向けて、医療画像等を収集するデータベース構築が進められており、そこに画像関連の6学会が参加している。日本眼科学会もそのうちのひとつだ。構築されるデータベースのAI開発への利活用については、厚労省の検討会議である「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」においても議論が進んでいる。

日本眼科学会としては、「Japan Ocular Imaging Registry(JOI Registry)」というデータベースを構築中だ。画像のみならず、眼科の部門カルテに含まれる各種情報を収集する。現在、21の大学病院が構想に参加しており、眼科学会クラウドに電子カルテ(眼科部門カルテ)の情報を全て流し込む予定だ。

電子カルテから情報を直接取得したとしても、電子カルテに入力された情報自体が不均一では解析ができないため、眼科では、日本眼科医療機器協会と連携し、各医療検査機器から電子カルテへの入力の標準化も進めている。また、眼科部門カルテからの出力に関しても大手4社と全面協力しており、4社でシェア8割以上を占める。このため、このプロジェクトが走れば、理論的には8割以上がカバーできると考えられるという。

また、構築するネットワークを活用し、電子カルテ経由で参加側へのフィードバックも検討するほか、国立情報学研究所のデータ解析基盤を使って、研究者がAI構築などに活用できるようにすることや、次世代医療基盤法などの法律に基づいて企業が使えるようにすることも重要であると考えているという。これらは医療情報学会のバックアップも受けており、将来的には、大学病院だけでなく市中の病院や診療所にも広げていく予定だ。

「JOI Registry」には4つの特徴がある。一つは自動化。ネットワークさえ整えればそれ以降は参加施設に負担をかけず自動でデータをあげていくことができる。二つ目はフィードバック。電子カルテ経由で診療補助や類似症例画像検索、診療用サマリーページの提供を行うことを予定又は検討しており、これらフィードバックを更に充実させていくことがデータベースのサステイナビリティに重要だ。3つ目は標準化。これについては一部は前述のとおりで、眼科医療機器協会、電子カルテベンダー、医療情報学会、眼科各サブスペシャリティー学会と連携し、データの質を担保する。4つ目がデータの利活用。情報の囲い込みはせず、収集されたデータを利活用しやすい形で提供する体制を整える。いかにみんなが使いたくなるようなものにするかが重要だと認識していると述べた。

レギュラトリーとのコラボレーション、競争と協調、ガイドライン

AI実用化については関連部局が多い。厚生労働省や医薬品医療機器総合機構(PMDA)のほか、次世代医療基盤法の整備を進める内閣官房健康・医療戦略室、AMEDや経済産業省なども関わっている。各企業・各施設がこれらを全て把握することは困難であるため、これらへの関わりを学会がコンサルタント的にサポートすることも有効であると考えているという。

また、これからの「データ駆動型社会」の基本的な枠組みとしては、「競争領域」と「協調領域」を分けていくことが重要だと言われている点を指摘した。データの蓄積などインフラとなる部分(協調領域)は、各企業・各医療機関が協力して構築・共有し、その上で、協調領域のデータ活用する部分は各医療機関や各企業が競争で行うべき(競争領域)だという考え方だ。この枠組みにおいて、協調領域を適切に構築するためには学会が旗を振るのが最も良いだろうと三宅氏は指摘する。

ガイドラインについては陽性的中率と陰性的中率の問題をあげて解説した。感度や特異度が一定であっても、事前確率が異なると的中率は大きく変化する。「どういう局面に使うものであれば、どういう的中率・精度でいいのか。どの程度の的中率なら許容できるのか。その的中率を達成するにはどう使えばいいのか。どういう患者を対象にすれば許容可能な結果が出るのかをきちんと考えないといけない」と述べ、「精度は調整できるが事前確率のコントロールにはルールが必要だ」と強調した。PMDAや学会がきちんと対象集団を明確化しなければ、「偽陽性の山が出てきてしまう」とし、AIの用途をしっかり検討すること、臨床家との相談の必要性、そして使用者のリテラシー向上も含めて、これらの課題が残されていると述べた。

最後に三宅氏は「眼科領域はAIとの親和性は高い」と改めて述べ、「これからの時代を見越すと、個別のAIを作ることも大事だが環境を整えていくこと自体が競争力となるし、諸外国からの防波堤となる」と語った。そして「そのために学会がしっかりとイニシアチブを取ることは非常に大事だと考えている」と締めくくった。

講師プロフィール

田淵仁志(たぶち・ひとし) 社会医療法人三栄会ツカザキ病院眼科ファウンダー/主任部長,眼科専門医,博士(医学・大阪市立大学),修士(経営学・名古屋商科学), EMBA (AASCB, AMBA)

H16年に国民皆保険制度堅持のための医療集約化を目指してツカザキ病院眼科を創業した。データウエアハウス(DWH)を自力構築し臨床基盤化した。15年を経てDWHは画像、動画データを中心に数百万件規模に成長し、臨床研究、品質管理、AI開発に最大限貢献している。データエコノミーパワーを小さな規模ではあるが実感している。国産アルゴリズムが日本医療のサスティナビリテイーの一助になると確信しAI開発パーティーに積極的に参加中である。

升本浩紀(ますもと・ひろき) ツカザキ病院眼科・人工知能エンジニアチーフ

2016年 東京大学医学部医学科卒業、2018年から三栄会 ツカザキ病院眼科にて勤務。日々眼科医としての臨床を行うかたわら、人工知能エンジニアのチーフとして開発を行っている。専門分野は眼底画像など画像の解析、その他動画解析や統計解析。人工知能学会やAsian Conference of Computer Visionの研究会でも発表を行っている。また、経営学や会計にも関心が強く、公認会計士試験合格、中小企業診断士資格も保有しており、常に「世の中の役に立つ」商品を目指した開発を行っている。

三宅正裕(みやけ・まさひろ) 京都大学大学院医学研究科眼科学教室 特定助教

2006年大阪市大医学部を卒業後、神戸市立中央市民病院で初期研修。天理よろづ相談所病院での勤務を経て、京都大学大学院、ハーバード公衆衛生大学院を修了。2015年から厚労省保険局医療課で医療機器の保険適用、先進医療及び診療報酬改定に従事し、2016年からAMEDにて臨床研究・治験及びICTの基盤整備を行うなど医療研究開発に携わった。2017年より現職。近視・黄斑疾患・緑内障を専門として診療に従事し、研究面では臨床研究、ゲノム・疫学研究、AIを主とする。日本眼科学会第5戦略企画会議(次世代医療)委員。Twitter: @eyemiyake